BERICHT AUS KIEW – Tag 2 „Stadt will Pride verschieben“

Die Friedrich-Ebert-Stiftung sitzt in der Puschinska 34, einer beschaulichen Straße im Stadtzentrum.

Die Frau hat noch eine Rechnung offen. Ursula Koch-Laugwitz, Chefin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew, weiß, warum und wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ihren Großvater haben die Nazis ins Arbeitslager gesteckt – ein aufrechter Sozialdemokrat war der und Koch-Laugwitz eifert ihm nach. Auch sie ist Mitglied der SPD. „Bei uns in der Familie ist das erblich.“

Sie hat früh gelernt, dass man seine Freiheiten verteidigen muss. „Die sind fragil, auch bei uns zuhause.“ In den ehemaligen Sowjetrepubliken, und da hat die über 50-Jährige Erfahrung, gilt das noch mehr. Diese jungen Staaten steckten ja mitten in einem Transformationsprozess – die Ukraine ist erst seit gut 20 Jahren unabhängig. „Das braucht schon etwas Zeit.“

Ursula Koch-Laugwitz hat es sich in ihrem Büro bequem gemacht. In einem Altbau in der beschaulichen Straße Puschkinska hat die Friedrich-Ebert-Stiftung mit ihren gut zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem der oberen Stockwerte eine halbe Etage bezogen. Die Vorhänge sind zugezogen, die Klimaanlage weht kühle Luft in den Raum.

Ich erzähle ihr, warum ich hier bin, als Teil einer ganzen Delegation aus München, die am KyivPride teilnimmt, unter Führung von Bürgermeister Hep Monatzeder. Sie fragt, ob der Pride denn nun stattfinde. Ich sage: „Das erfahren wir morgen. Die Stadt will den Marsch am Samstag am liebsten verschieben“. Koch-Laugwitz sichert mir ihre Unterstützung zu.

Die Stiftungschefin erzählt von ihrer Arbeit, trocken, sehr humorvoll, aber auch ein bisschen abgeklärt. Überraschen kann sie so einfach nichts mehr. „Wenn hier was schief läuft, muss ich nur nach Weißrussland gucken, dann kann ich mich über etwas anderes noch mehr ärgern“, scherzt sie. Das Land betreut die Stiftung von Kiew aus gleich mit.

Die SPD-nahe Stiftung kümmert sich in der Ukraine und Weißrussland unter anderem um Gender-Fragen.

Was macht die Ebert-Stiftung in der Ukraine? Sie beschäftigt sich mit den Themen Außen- und Sicherheitspolitik, Demokratisierung und Zivilgesellschaft, internationale Kooperation und europäische Integration, Dezentralisierung und Selbstverwaltung; auch der Dialog zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern steht auf der Agenda. Gender-Fragen gehören zum Kanon. „Wobei man da ja immer gleich die Kirche vor der Türe stehen hat, die finden das Teufelszeug.“

Koch-Laugwitz verkneift verschmitzt ihr Gesicht. Sie macht ihren Job gern, das sieht man ihr an. Die Stiftung hat das Gender-Thema an die Unis gebracht, für die Ukraine in allen möglichen Branchen einen Verhaltenskodex für antisexistische Werbung erarbeitet. „Es geht schon, man muss nur dranbleiben.“

Ob das auch für die im Land grassierende Homophobie gilt?

Hinter Koch-Laugwitz hängt ein Bild des rauchenden Willy Brandt. Den Farben nach ist es in den 70er Jahren aufgenommen worden. Brandt – ein leuchtendes Vorbild. Mit ihm hat sich Deutschland Europas Osten geöffnet.

Ich frage: „Wo seht die Ukraine heute“Und bekomme diplomatische Antworten. Zu deutlich werden kann die Chefin der Friedrich-Ebert-Stiftung nicht. Sie will ja weiterhin gut mit allen Seiten zusammenarbeiten. Klarstellt sie aber: Mit der Partei „Swoboda“ („Freiheit“) kommt die Ebert-Stiftung nicht ins Geschäft. Faschisten haben hier keinen Zutritt, das ist eine eherne Regel.

Die Ukraine – wie in so vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion spielt Politik eine andere Rolle als bei uns – noch. Es geht da weniger ums Gestalten als um die Existenzabsicherung. Wer es ins Parlament geschafft hat, kann seine Geschäftsinteressen besser verteidigen. Eine Parteiendemokratie existiert in diesem Sinne auch nicht; die Programme sind wachsweich, die Abgeordneten wechseln häufig die Fronten – je nachdem, wo sie sich den größten Vorteil für sich selbst versprechen.

Die Stadt Kiew will den Pride am liebsten verschieben. Die Veranstalter*innen sind dagegen.

Selbst UDAR, die Partei Vitali Klitschkos, kann nicht genau sagen, was die „europäischen Werte“ eigentlich sind, für die sie steht. „Geht es um visafreies Reisen?“, fragt Koch-Laugwitz, „das Studieren im Ausland oder gar wirklich um Menschenrechte, das Akzeptieren Andersdenkender“? Auf Klitschkos Schultern ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation. Welche Schultern können so eine Last tragen?

In November will die Ukraine ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen; noch hat da Land nicht alle Forderungen der Union umgesetzt. Die Zeit drängt. „Wie stehen die Chancen?“, frage ich. „Fifty-fifty“, sagt Koch-Laugwitz. Für das Land wäre eine Annäherung an die EU nicht nur wirtschaftlich von Vorteil. Für die Menschenrechtssituation wäre sie die entscheidende Weichenstellung.

Beispiel: KyivPride – ein Gemengelage wie 2012, mit rechten Schlägern und blutenden Aktivisten kann sich die Ukraine in diesem Jahr eigentlich nicht leisten. Die ganze EU schaut auf den Pride am Samstag, auch die USA. Die Partnerstadt München ist mit Bürgermeister da. Amnesty International ist da, Human Rights Watch, Freedom House. Was braucht es noch? Die Stadt Kiew versucht, die Veranstaltung verschieben zu lassen. Das wäre die eleganteste Lösung, um potenzielle Gewaltexzesse zu vermeiden. Alles ist offen.

Ich verabschiede mich von Ursula Koch-Laugwitz, schenke ihr zum Dank für ihre Unterstützung einen Button mit unserem Maskottchen „MucKi“ („Launch Pride“) und fahre ins Büro der Gay Alliance.

Die Szene ist in Kiew sehr versteckt. Klingelschilder gibt es keine.

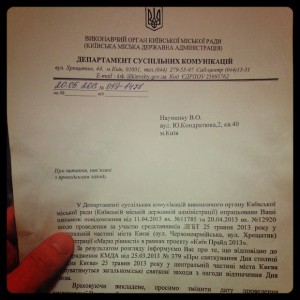

Dort herrscht helle Aufregung. Alle rennen herum, telefonieren laut. Taras Karasyitschuk, Chairman des KyivPride, schreit laut in den Hörer. „Was ist denn los?,“ frage ich. „Eben hat uns der angekündigte Brief der Stadt erreicht“, sagt Stanislaw Mischtschenko, International Secretary des KyivPride. Ein ausgesucht höfliches Schreiben, in dem die Verwaltung darum bittet, den Pride-March am Samstag zu verschieben. Da ist er also; jetzt ist es offiziell. Die Veranstalter*innen sollen einen anderen Tag für den KyivPride finden. Wegen des Stadtfestes, wegen der möglichen Gewalt.

„Und, was tut Ihr?“, frage ich. Stanislaw, den alle Stas nennen, bleibt ruhig. „Wir werden den Pride schon aus logistischen Gründen nicht verschieben können“, sagt er. „Lieber nehmen wir ein gerichtliches Verbot in Kauf.“

Tatsächlich geben sich die Veranstalter*innen des KyivPride später aber kompromissbereit. Für eine Verlegung des Ortes und der Uhrzeit sind sie offen. Ein entsprechender Vorschlag geht noch am selben Tag an die Stadtverwaltung. „Jetzt warten wir ab“. Dienstag treffen sich alle Parteien.

Spannende Zeiten.

Wenig später verlassen Taras und Stas das Büro. Heute Abend beginnen die Sicherheitseinweisungen der 20 Volunteers, die sich am Samstag um die Pride-Teilnehmerinnen und Teilnehmer kümmern sollen. Auch ich gehe, will mich mit der Münchner Delegation treffen.

Heute kommen mit Maik Manschitz und Stephan Schoeneich zwei Vertreter vom MLC in Kiew an. Wir treffen uns gegen 20 Uhr mit Uwe Hagenberg vom Sub und seinem Mann Wieland Arndt vom Gay Outdoor Club im Ibis-Hotel. Dort wohnen die meisten Münchnerinnen und Münchner während der Pride Week. Uwe und Wieland sind schon seit Freitag in der Stadt und genießen die touristischen Seiten Kiews. Podil, Höhlenkloster, Hydropark, die Parks und Biergärten. Auch die Szene hat es ihnen angetan. In Kiew gibt es zwei größere Gay-Clubs, die Andy und die Pomada Bar. In letzterer wird Samstag die große Pride-Party stattfinden.

Bürgermeister Hep Monatzeder führt die Delegation aus München beim Pride an.

Wir gehen an der Khreschatyk japanisch essen. Die Bedienung ist einigermaßen verwirrt, sie spricht kein Englisch und kichert die ganze Zeit. Es dauert, bis wir alle auf die Bilder mit den Gerichten gezeigt haben und bestellen können. Bald gesellt sich Igor Lisovskyi zu uns, ein Ukrainer, der lange in Deutschland gelebt und von Kiew aus für Connect Plus gearbeitet hat. Connect Plus hat früher viele Projekte zur HIV-Prävention in der Ukraine durchgeführt; heute macht das meiste die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ.

Wie kommen ins Gespräch. „Wie lässt sich eigentlich die große Homophobie im Land erklären?“, fragen wir ihn. Igor, selbst angehender Familienvater, sagt, es liege am sowjetischen Erbe. „Früher war es wichtig, normal zu sein“, sagt er. „Fragen Sie mal einen Ukrainer, wie es ihm geht. Er wird immer sagen: ‚Normal‘. Das heißt: Mir geht es so wie allen anderen, normal eben.“ Wer aus diesem Raster herausfalle, habe es schwer.

Igor, gelernter Dolmetscher, arbeitet von Kiew aus gelegentlich als Übersetzer für die Kontaktgruppe Munich Kiev Queer in München. Ihm hat die Gruppe die ukrainische Version ihrer Website zu verdanken, auch den ukrainischen Info-Flyer. Dass sich ein heterosexueller Mann, noch dazu ein Ukrainer, für Lesben und Schwule engagiert, war für unsere Freunde in Kiew eine Sensation. Igor glaubt, dass sich der Reifegrad einer Gesellschaft daran misst, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. „Aber das ist noch ein weiter Weg in der Ukraine“, sagt er. Auch wenn es hier ganz anders sei als in Russland, „zum Glück““, schiebt er nach. Endlich kommt das Essen, jetzt ist erstmal Ruhe.

Zurück zur Übersicht